Violemment correct

Sur les réseaux sociaux, le nouveau politiquement correct, c'est la violence

Mardi soir sur la Terre. Vous pouvez lire ce post en anglais. N’hésitez pas à partager cette lettre et à la recommander.

Depuis quelques mois, les réseaux sociaux semblent imposer un nouveau pacte implicite : pour exister, il faut se radicaliser.

Le meurtre comme mème : le cas qui a tout changé

En décembre 2024, le meurtre de Brian Thompson, directeur général de UnitedHealthcare, par Luis Mangione, a marqué un tournant : le meurtrier, rapidement érigé en figure virale, devient en quelques heures une icône de la culture Internet. Un an plus tard, son poids culturel est indéniable : selon Google Trends, les recherches sur son nom se sont stabilisées à un niveau représentant 50 % de celles liées par exemple à Che Guevara (hors actualités judiciaires).

Il devient pour certains le symbole d’une forme de justice expéditive, de vigilante contre les dérives du système de santé américain et du capitalisme. Une infusion si forte que les modèles de création de contenus utilisant l’intelligence artificielle le prennent désormais comme point de référence, comme le prouve l’absurde visuel de Shein mis en ligne pour vendre une chemise à quelques dollars. Il ne s’agit pas d’une erreur de l’IA : elle n’a fait que puiser dans un corpus d’images où Mangione est désormais associé à un idéal de beauté rebelle et de « cool », porté par une dark fandom qui cultive cette image. Une “irony epidemic” pour reprendre l’idée de la chanteuse Ethel Cain, ce moment où le second degré devient indiscernable d’une adhésion sincère à l'acte.

La mécanique invisible de la radicalisation du langage en ligne

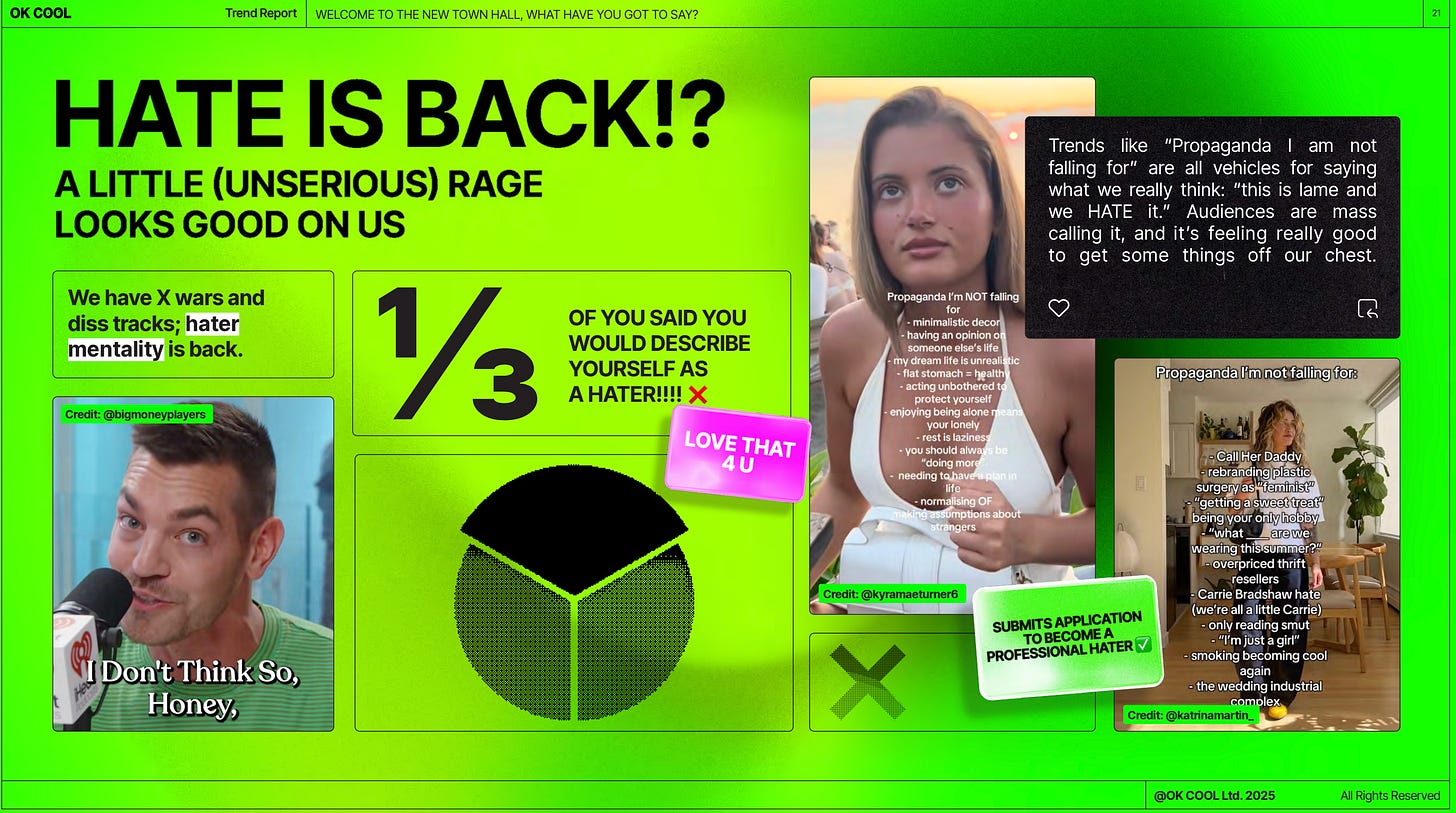

(chroniqueur pour Le Mouv’) pose une question essentielle dans le cas de Mangione : « Où tracer la ligne entre critique légitime et apologie de la violence ? » Sur les réseaux, cette ligne a tendance à disparaître. La logique algorithmique privilégie l’outrance : plus une prise de position est extrême, plus elle devient lisible et partageable, et ce quel que soit le sujet ou la niche. Devenir un hater serait donc presque normal…et normé en ligne.Des chercheurs (University College London et University of Kent) ont ainsi observé une augmentation d’un facteur 4 du contenu misogyne suggéré par TikTok dans l’onglet “Pour Toi” sur une très courte période (5 jours) dans un échantillon surveillé.

La mécanique observée dans cette étude semble suivre systématiquement le même schéma de radicalisation :

Accroche : Des utilisateurs présentant une forme de vulnérabilité se voient proposer des contenus qui parlent des difficultés de la vie, de la pression sur les hommes, de solitude.

Glissement : Ces contenus sont remplacés par des vidéos proposant des “conseils” sur les relations amoureuses ou la masculinité.

Endoctrinement : Enfin, l'algorithme pousse des contenus qui expliquent « comment les femmes pensent », avec à ce stade un prisme ouvertement misogyne.

Ce nouveau langage, d'abord perçu comme extrême, se normalise par la répétition. Aujourd’hui, la nuance devient presque inaudible dans un environnement où l’hyperbole et l’effroyable sont récompensés.

Le nouveau politiquement correct : être extrême

Comme le rappellent Emmanuelle Prak-Derrington, Dominique Dias et Marie-Laure Durand, le politically correct avait bien un intérêt : “le principe affiché du politiquement correct est de supprimer des dénominations considérées comme stigmatisantes pour en adopter de plus respectueuses”.

Dès les années 90, le terme a cependant été utilisé pour décrédibiliser les forces progressistes en l’associant à une vision "bisounours" du monde. Aujourd'hui, le paradigme s'est inversé : pour être "correct", il faut être extrême, quel que soit le bord politique.

Dans les Stories Instagram, par exemple, la peur de poster un contenu nuancé qui ne va pas dans le sens d’une communauté polarisée est palpable. C’est flagrant lors des conflits géopolitiques, mais c’est également le cas pour des grands enjeux de société (le féminisme, la santé…) : les DM reçus exercent une forme de pression et accélèrent la dichotomie entre “alliés” et “ennemis”. Il est plus facile de camper dans une position tranchée, en émettant des contenus qui corroborent l’opinion de sa communauté au risque de se faire "excommunier" numériquement par ses propres abonnés… ou, cas plus perturbant sur TikTok, par des anonymes qui vous jugent en quelques secondes.

Cette polarisation est encouragée par les plateformes elles-mêmes. Dans la lignée des pressions politiques de l’administration Trump, Meta a progressivement assoupli ses protocoles de modération. Son dernier Community Standards Enforcement Report dessine le portrait d'une plateforme en roue libre qui accélère la diffusion des positions extrêmes.

Cette équation auto-censure / validation sociale / gratification algorithmique conduit à une normalisation de l’extrême comme politiquement correct.

L'invisibilisation des corps intermédiaires : aucun gardien numérique

Les corps intermédiaires sont un des seuls remparts pour discuter sans se réduire à une identité radicale. Les communs numériques - ces espaces de familiarité où la conversation pouvait se développer - sont grignotés par la polarisation. Entre hyper-moralistes et hyper-provocateurs, il n’y a presque plus de place pour les zones grises.

L'algorithme connecte directement les émotions brutes de l'utilisateur au contenu le plus réactif, court-circuitant toute médiation. Les associations, syndicats et médias ne semblent plus en mesure de créer des espaces de dialogue suffisamment forts pour être les véritables faiseurs de récits collectifs, capables de transformer une multitude de voix en une conversation cohérente.

Nous sommes dans l’ère où la performance de l’idée est plus importante que l’idée elle-même.

Les réseaux sociaux imposent de nouveaux rituels comme par exemple de stigmatiser l’autre dans une guerre de pixels et de signes. On ne compte plus le nombre de posts dans les réseaux sociaux qui commencent par “ouin ouin” pour dénigrer la position adverse jugée pleurnicharde. On en est là.

La subversion : la nuance

Alors peut-être que la véritable subversion, aujourd’hui, n’est plus dans la radicalité mais dans la nuance. Refuser le langage imposé des extrêmes. Ralentir, expliquer, contextualiser, au lieu de performer une indignation ou une provocation.

La nuance, hier perçue comme faiblesse, pourrait devenir une forme de résistance. Une écologie de la conversation, face à l’algorithme qui se nourrit de nos excès.

Le chiffre de la semaine : 84%

D’après YouTube, 84% des professeurs en Europe utilisent des contenus sur YouTube pour leurs leçons ou les devoirs. Un chiffre de plus qui prouve que les professeurs à tous les niveaux sont les premiers à explorer tous les nouveaux outils mis à disposition pour transmettre un certain savoir. Et qu’une demande pour des contenus à très forte valeur ajoutée est bien présente. Allez la science !

Les liens épatants

Let them eat lore (OK COOL)

2025 annual Work Trend Index (Microsoft)

Why writers should consider becoming a fashion influencer (

, Thoughts Atelier)

Merci de me lire ! Mon second livre - Cracker l’algorithme - sort en octobre 2025 aux éditions de l’Aube. Si vous êtes intéressé(e) et que vous souhaitez en savoir plus : email !

N’hésitez pas à partager cette newsletter, à liker, à commenter, ou à continuer à m’envoyer des emails : ces notifications sont une immense joie ;)

effrayant